フィッシング詐欺にご注意ください

フィッシング詐欺とは

フィッシング詐欺とは、実在する組織を騙って、アカウントIDやパスワード、口座番号や暗証番号、電話番号や生年月日、クレジットカードやデビットカード、キャッシュカードの情報といった個人情報をだまし取る手口です。

入手した情報を使った不正送金やカードの不正利用の被害が多発しています。

フィッシング詐欺の代表的な手口

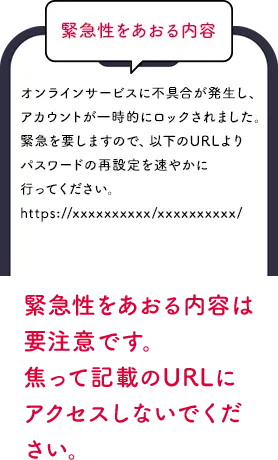

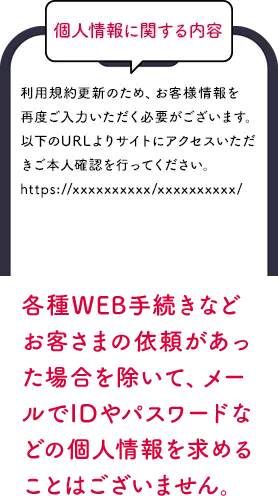

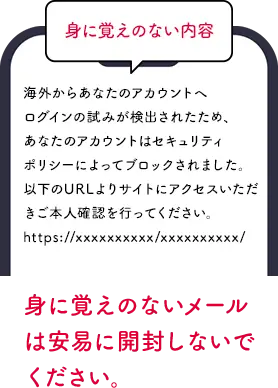

身に覚えのないメールが届いたら

当行では、各種WEB手続きなど、お客さまの依頼があった場合を除いて、メールでIDやパスワードなどの個人情報を求めることはございません。

また、メールから当行のインターネットバンキングのログイン画面にリンクすることはございません。

不審なメールの見分け方

送信元メールアドレスが正しいか

送信元のメールアドレスが正しいものか確認してください。

企業によっては、メールアドレスやドメイン(メールアドレスで@より右側の文字)をWEBサイトなどで開示しています。

なお、当行からお送りするメールアドレスは以下になります。

自分でできる対策

迷惑メールフィルターを使う

フィッシングメールは迷惑メールの一種であり、迷惑メールフィルターでその多くが検知、分別、削除できます。

ほとんどのメールサービスでは迷惑メールフィルターが利用できますが、標準では設定が無効となっていることが多いため、設定を確認し、有効にしましょう。

メールアプリやセキュリティ対策ツールの迷惑メールフィルター機能も併用すると効果的です。

WEBフィルターを活用する

例)

- Google セーフブラウジング(対象ブラウザー : Chrome、Safari、Firefox)

- マイクロソフト SmartScreen(対象ブラウザー : Edge)

パソコンやスマートフォンに入っている標準のWEBブラウザーはWEBフィルター機能があります。

フィッシングサイトや危険なサイトを閲覧しようとすると、警告画面を表示してブロックしてくれます。

ブラウザーによって警告が表示されるまでの時間に差があるため、早く警告が出るブラウザーを使ったり、セキュリティ対策ツールのフィルターも併用すると良いでしょう。

WEBサイトに不審な点がないかを確認する

フィッシングサイトはそのサービスの正規のWEBサイトをコピーして作られることが多く、そのWEBサイトが本来アクセスしようとしているWEBサイトなのか、それとも見た目がそっくりに作られているだけの偽のWEBサイトなのかを見分けることは非常に困難です。

最近はパソコンやスマートフォンのWEBサイトに関する表示の方法がさまざまになっているので、まず、ご自身が使っているブラウザーやスマートフォンでドメイン名や鍵マークが、普段、どのように表示されているかを確認しておきましょう。

その後、次の方法を使って確認しましょう。

(1)ドメイン名が正しいか、不審なサイトではないかを確認する

正規のドメイン名が分かっている場合には、ブラウザーの上部または下部に表示されているWEBサイトのURLのドメイン名が一致しているかどうかを確認します。

ドメイン名は「https://(ドメイン名)/」もしくは「(鍵マーク)(ドメイン名)」のように表示されます。

また、ドメイン名の表示についてブラウザーごとに表示が変わるため注意が必要です。

以下に例を示します。

Microsoft Edge、Safariでは「https://」のサイトではドメインの左に鍵マークが表示されます。

Google Chromeでは「https://」のサイトでは鍵マークは表示されません。

一方で「https://」で暗号化されていないサイトにアクセスすると「保護されていない通信」と表示されます。

例)iOS版 Safariの場合

例)iOS版 Google Chromeの場合

(2)自動的にログインできない(パスワードマネージャーを使用している場合)

パスワードマネージャーなどを使っている場合で、当該サイトに自動的にログインできないときは偽サイトの可能性があります。

WEBサイトが正しいかどうかの確認ができないときはには、利用をやめてください。

ソフトウェアを最新の状態にする

パソコンやスマートフォンのようなモバイル端末にセキュリティ上の脆弱性があると、利用者が気付くことなくマルウェアへの感染や脆弱性を利用した攻撃を受けることになります。

最新のOSやアプリケーションには自動的に最新のセキュリティパッチを適用する機能が備えられていることが多いので、できるだけその機能を有効にし、最新のセキュリティパッチが確実に適用された状態でパソコンやモバイル端末を利用することが重要です。

サービス事業者が提供するセキュリティ機能を

積極的に利用する

積極的に利用する

サービス事業者は利用者の安全を目的にさまざまなセキュリティ機能を提供しています。

オプションとして手続きが必要な機能もありますが、積極的にセキュリティ機能を利用するようにしましょう。

サービス事業者が提供するセキュリティ機能例としては、以下のものがあります。

- ワンタイムパスワード

- ソフトウェアキーボード

- ウイルス対策ソフト

- フィッシングサイト検知ソフト

不審なサイトに

個人情報を入力してしまった場合の対応

その他の留意事項

サポート詐欺にご注意ください

現在、インターネットを利用した「サポート詐欺」が全国的に発生しております。

この詐欺は、インターネット利用中に「ウイルスに感染しました!」などの警告画面を表示し、偽のサポート窓口へ電話をさせ、パソコンを遠隔操作してウイルス除去したかのように見せかけ、サポート代金を騙し取る手口です。

<お客さまへのお願い>

- インターネット利用中に警告画面が表示されても、画面に表示された電話番号等に絶対に連絡しないでください。

- 警告画面の消去方法

ブラウザを強制終了するかパソコンを再起動してください。 - 万が一、身に覚えのないお取引を発見された場合には、ただちに当行までご連絡ください。